| 創澤機器人 |

| CHUANGZE ROBOT |

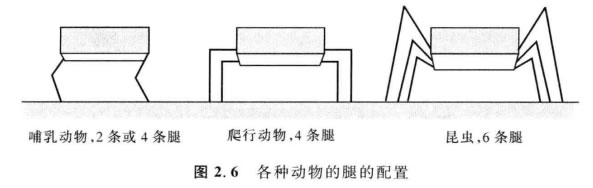

因為腿式機器人的發明是受到生物學上的啟發,所以檢驗一下生物學上成功的 有腿系統是有益的。許多不同的腿的構造已經在各種各樣的生物體中成功地存在 (圖2.6)。大型動物,如哺乳動物和爬行動物有4條腿,而昆蟲有6條腿或更多。某 些哺乳動物,僅靠2條腿行走的能力已經很出色。尤其是人類,平衡能力已經進展到 甚至可用單腿進行跳躍的水平①。這種異常的機動性是以很高代價得來的:為保持平 衡而使用更復雜的主動控制 。

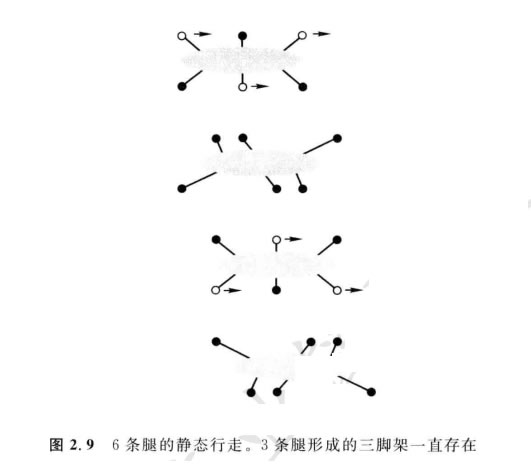

相反,3條腿的動物假定它能保證其重心處在地面接觸的三腳區內,它就能夠展 示靜止、穩定的姿態。如3條腿的凳子所展現那樣,靜止穩定性意味著不需要運動而 保持平衡。在沒有傾覆力時,稍微偏離穩定(比如輕輕推凳子)會被動地予以校正而 趨向穩定的姿態。 但是為了行走,機器人需要能夠抬腿。為了能達到靜態行走,機器人至少要有4 條腿,一次移動一個。而對于6條腿的情況,就有可能設計出一種步態,按此,腿的靜 態穩定三腳區總是與地面接觸(圖2.9)。

昆蟲和蜘蛛一出生立即能行走。對它們來說,行走時的平衡問題比較簡單。哺 乳動物有4條腿,能夠靜態行走,然而由于重心高,會比爬行動物行走穩定性要差。 例如,幼鹿在它們能行走之前要花幾分鐘來嘗試站走來,然后又要花好幾分鐘學習行 走而不摔倒。人類有兩條腿,由于他們腳大,也可以靜態地穩定站立。幼兒需要幾個 月才能站立和行走,甚至需要更長時間來學習跳躍、跑步和單腿站立。

在各單腿的復雜性中,也存在種類繁多的潛力。再者,生物世界提供了豐富的處 于兩個極端的例子。例如,毛蟲利用液壓,通過構建體腔和增加壓力使各腿伸展,而 且通過釋放液壓使各腿縱向地回收,然后刺激單個可拉伸的肌肉,牽引腿靠向身體。 各條腿只有1個自由度,它沿著腿縱向地定方向。前向運動依賴于體內的液壓,它能 伸張兩腿間的距離。所以,毛蟲的腿在機械上來看很簡單,即利用Z少數目的外表肌 肉,完成了復雜的整體運動。

在另一極端,連同腳趾的深層刺激,人腿有7個以上的主自由度,15個以上的肌 肉群,激勵8個復雜的關節。

在腿式移動機器人情況下,通常要求至少2個自由度,通過提起腿和將腿擺動向 前,使腿向前運動。更普通的是對更復雜的移動,如圖2.6所示,附加了第3個自由 度。在創造兩足行走機器人中,Z新產品已在踝關節處增加了第4個自由度。通過 刺激腳底板的姿態,足踝能使機器人移動地面接觸的合成力向量。

總之,增加機器人腿的自由度提高了機器人的機動性,既擴大了機器人能行走的 地形范圍,又增強了機器人以各種步態行走的能力。當然,附加關節和激勵器的主要缺點是帶來動力、控制和質量方面的問題。附加的激勵器需要能量和控制,它們也把 質量加到腿上,從而進一步增加了對現有激勵器的功率和負載的要求。

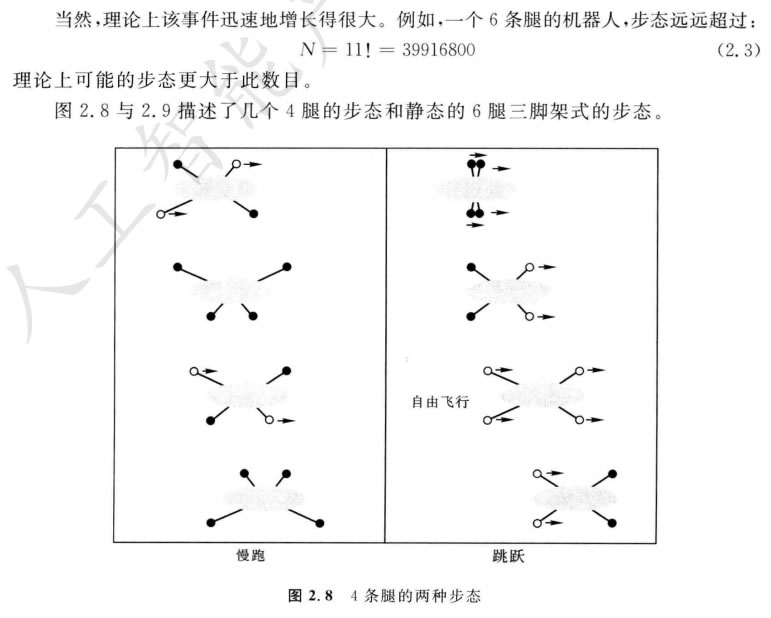

對于多腿移動機器人,存在運動時腿的協調或步態控制問題。可能的步態數目 依賴于腿的數目[52]。對單條腿而言,步態是抬起與放下事件的序列。對一個有 k 條 腿的移動機器人,步行機器可能事件的總數N 為

N=(2k-1)! (2.1)

對于2條腿的步行器,k=2 腿,可能事件的總數N 為

N=(2k—1)!=3!=3·2·1=6 (2.2)

6個不同事件序列如下(它們也可以被組合成更為復雜的序列):

1.2腿下—右下/左上—2腿下;

2.2腿下—右腿上/左腿下—2腿下;

3.2腿下—2腿上—2腿下;

4. 右腿下/左腿上 — 右腿上/左腿下一右腿下/左腿上;

5. 右腿下/左腿上 — 2腿上 — 右腿下/左腿上;

6. 右腿上/左腿下 — 2腿上一右腿上/左腿下。

|

| 機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 展廳機器人 服務機器人底盤 具身智能教育機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |